|

|

Henry Murrain*

Este artículo propone un enfoque alternativo a los tradicionales análisis latinoamericanos sobre los fenómenos de ilegalidad y no-respeto a las normas. El autor analiza la paradoja siguiente: la admiración de las reglas jurídicas no garantiza su obediencia. Lo esencial de la obediencia a las leyes no hay que buscarlo en las mismas reglas, sino en “la representación del otro”. En otros términos, para comprender el no-respeto, es necesario focalizar la atención en las normas sociales que gobiernan los comportamientos entre los individuos, más que en la percepción que los individuos tienen de las reglas. Este articulo desarrolla el concepto de “representación del otro” como elemento clave para comprender las reglas del derecho y su violación.

Palabras clave: Anomia, Ciudadanía, Cultura, Ilegalidad, Normas Sociales, Representación de los otros, Norbert Elias

This article proposes an alternative approach to the traditional Latin American analysis of the phenomena of illegality and non-respect of norms. The author analyzes the following paradox: the admiration of legal rules does not guarantee their obedience. The essential aspect of obedience to laws is not to be found in the rules themselves, but in “the representation of the other”. In other words, to understand non-respect, it is necessary to focus attention on the social norms that govern behavior among individuals, rather than on the perception that individuals have of the rules. This article develops the concept of “representation of the other” as a key element to understand the rules of law and their violation.

Key Words: Anomie, Citizenship, Culture, Illegality, Social Norms, Representation of the Others, Norbert Elias

El interés por el estudio de la desobediencia a la ley está muy presente en América Latina desde el siglo XIX1. Entre los trabajos recientes, numerosos sondeos y encuestas exploran las razones por las cuales las personas desobedecen las normas jurídicas y, con base en los resultados, intentan explicar por qué el incumplimiento de las reglas es un fenómeno tan presente en este continente.

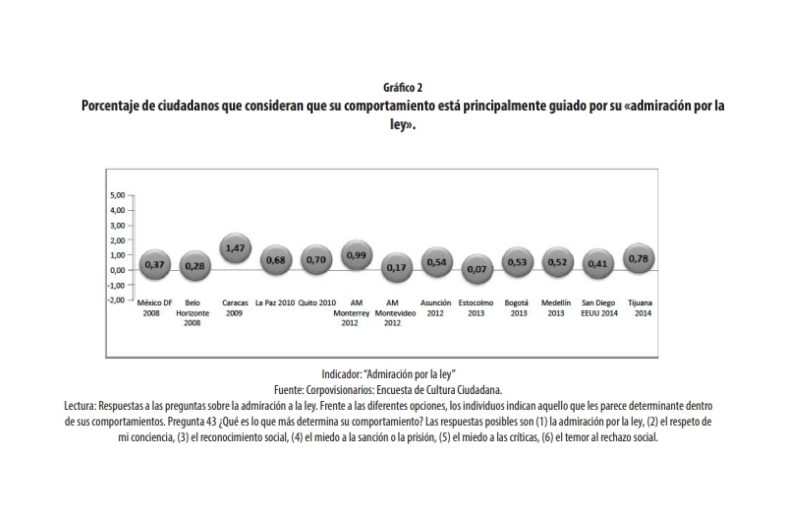

Este artículo se basa en los resultados de las investigaciones realizadas por Corpovisionarios2 un think-tank (laboratorio de ideas) latinoamericano que ha realizado la misma encuesta en más de cincuenta ciudades de América Latina y, recientemente, en Estocolmo (Suecia), San Diego (Estados Unidos) y Tijuana (México), ciudades vecinas estas últimas, separadas por la frontera entre México y los Estados Unidos3. Más concretamente, este artículo propone explicar un resultado paradójico que sale de estas encuestas: se corrobora que los niveles más elevados de transgresión de las reglas están ahí donde la mayoría de las personas interrogadas dicen aceptarlas con gusto.

Dicho de otra forma, parece haber una relación contradictoria entre la estimación positiva de la ley y la desobediencia a esta.

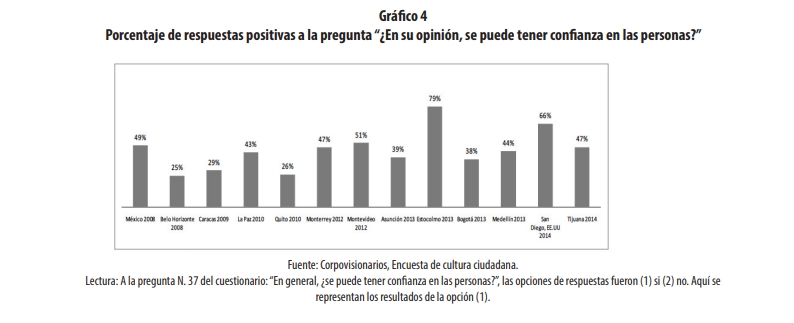

La hipótesis que quisiera defender es la siguiente: el hecho de que los ciudadanos antepongan un sentimiento de respeto o de admiración por las reglas y las normas, y que respalden su existencia, no garantiza que estos mismos ciudadanos respeten las normas jurídicas y las apliquen en la práctica4. Entonces, lo que es fundamental para explicar la desobediencia dentro de una sociedad es “la representación del otro” y, más específicamente, las relaciones de confianza entre los conciudadanos. Dicho de otra manera, las normas sociales que rigen los comportamientos entre los individuos son más determinantes para explicar el fenómeno del no-respeto de las normas legales que la forma en las cuales estos últimos (los individuos) consideran (desde un punto de vista individual) las leyes.

Esta hipótesis tiene implicaciones prácticas sobre las políticas públicas que apuntan a disminuir la violación sistemática de las leyes. Frecuentemente, las estrategias concebidas para fortalecer la cultura ciudadana e incrementar la obediencia a las leyes son de carácter “moralizador”, puesto que intentan inculcar a cada individuo un sentimiento de admiración por las normas legales. Pero, según la hipótesis presentada, esta aproximación se evidencia insuficiente. De hecho, nuestra idea es que muy probablemente los individuos, si perciben a sus conciudadanos como transgresores, adoptan un comportamiento de transgresión de las reglas en la práctica. En ese sentido, la apología de las leyes no es suficiente para esbozar una política pública destinada a favorecer el respeto de las leyes, mientras que hacer énfasis en la promoción de la confianza entre los conciudadanos a través de la transformación de su representación del otro resulta más eficaz.

Una precisión antes de iniciar: “no existe un lenguaje unificado en ciencias sociales para tratar los tipos de normas que intervienen en la regulación social”. En sociología del derecho, por ejemplo, algunos autores conciben las normas sociales simplemente como aquellas que no son jurídicas (Chouraqui, 1989). Sin embargo, vamos a diferenciar aquí dos tipos de normas no-jurídicas, es decir, las normas informales: las normas morales y las normas sociales. Concentraremos nuestro análisis, ante todo, en las normas sociales y su impacto sobre el respeto de las normas jurídicas.

Durante los últimos treinta años, el estudio de la divergencia entre las actitudes individuales y las normas sociales ha sido objeto de un interés creciente, particularmente para la psicología social. Wesley Perkins y Alan Berkowitz han demostrado, de esta manera, que los individuos tienden a actuar contra su propia voluntad, o contra su propio interés, en función de su percepción del comportamiento de los miembros de su grupo de referencia5. Por ende, las ideas que se hacen las personas sobre el comportamiento de los otros no son sólo “simples” opiniones, puesto que tienden a contribuir a la construcción de normas sociales, que tienen una influencia reguladora sobre el comportamiento de los individuos (Perkins & Berkowitz, 1986, p.p. 961-976).

Para entender el fenómeno de la desobediencia frente a las normas, es necesario tener en cuenta los límites de la racionalidad individual. En la práctica, los comportamientos de los individuos no solo están justificados por las actitudes o las preferencias individuales (Anderson, 2006, p. 121). Autores como Jon Elster (2006, p. 121) han subrayado que una de las características más importantes de las reglas sociales es que no se explican por las teorías de la elección racional. La evidencia empírica nos conduce, de cierta manera, a una reflexión clásica en ciencias sociales: para Emile Durkheim, Robert K. Merton y Talcott Parsons6, los fenómenos sociológicos de obediencia a las normas no pueden ser explicados únicamente por un conjunto de actitudes individuales. Es por esta razón que ellos sugieren la necesidad de tener en cuenta de alguna manera la racionalidad colectiva. Sin embargo, estos autores no lograron explicar en detalle cómo esta racionalidad colectiva se desarrolla en la práctica, una situación que se presenta difusa para un gran número de teóricos, a pesar de que, desde un punto de vista epistemológico y metodológico, los trabajos recientes sobre las normas sociales (proviniendo principalmente de la psicología social y de la teoría de juegos) otorgan la razón a estos sociólogos clásicos. No obstante, contrariamente a estos últimos, esos trabajos describen las normas sociales de manera más precisa y detallada, explorando ciertas dimensiones pragmáticas y, mostrando meticulosamente en qué consiste su poder. Por ejemplo, los estudios sobre la teoría de los juegos han demostrado que el respeto de una norma social por los individuos no es el resultado de un simple cálculo individual de costos y beneficios fundado sobre la existencia de recompensas o castigos. El cálculo igualmente está impregnado de una racionalidad expresiva de carácter colectivo7. En efecto, los seres humanos no siguen solamente los esquemas de comportamiento influenciados por este tipo de racionalidad de la relación costo-beneficio. Parece entonces importante, comprender cómo actúan las normas sociales. Como lo describe Bronislaw Malinowski en su trabajo etnográfico sobre los nativos del Pacífico Occidental, los indígenas, siguiendo las reglas sociales, “obedecen a las obligaciones y a las órdenes del código tribal sin comprenderlas” (Malinowski, 1986, p.28). Las normas sociales no se calculan, las personas las aceptan simplemente.

Las investigaciones sobre las normas sociales nos han mostrado que para comprender los comportamientos no es suficiente con conocer las actitudes ni las preferencias de las personas frente a las normas. Esta visión, centrada sobre las actitudes individuales y que se puede calificar de voluntaria-moralista, ha dominado los estudios sobre la transgresión de reglas jurídicas en América Latina. Tal cosa se explica por la tendencia de pensar la ilegalidad y la violación de las leyes como una cuestión moral. Según este punto de vista, los ciudadanos adoptan un comportamiento corrupto e ilegal debido a la descomposición de los valores morales. Estas tesis buscan explicar la violación del derecho y la ilegalidad desde una visión puramente individual, basándose en “razones internas” por las cuales ellos desobedecen.

Usando el cuadro de los tres sistemas de regulación propuesto por Antanas Mockus (reglas legales, morales y sociales) estos enfoques podrían reducirse a la tesis que sentencia que la transgresión de las leyes (y de otras reglas) se produce casi exclusivamente por la falta de autorregulación moral8. No obstante, la cuestión resulta ser mucho más complicada. Las encuestas realizadas en diferentes ciudades de América Latina muestran que la mayoría de los individuos valora mucho las reglas (ver los gráficos 1 y 2). Sin embargo, de ahí también resulta que en América Latina la mayoría de las personas tiene una idea general del otro (del conciudadano) como un transgresor o un corrupto (ver el gráfico 3), mientras que en San Diego y en Estocolmo, la percepción del otro es muy positiva.

Los resultados aquí presentes son de la «Encuesta de Cultura Ciudadana» manejada por Corpovisionarios desde hace más de quince años. Dentro de cada ciudad, se organiza un focus group (pequeño grupo focal) antes de la realización de la encuesta, para ver cómo la gente entiende cada pregunta. Dentro de estas evaluaciones cualitativas, se ha comprobado que la palabra «reglas» está interpretada como significando «reglas jurídicas» e incluso muy frecuentemente como sinónimo de ley. Para el ciudadano ordinario, la toma de conciencia de una reglamentación informal (no-jurídica) es más bien frágil.

Dentro de la gráfica 1, se puede observar que los individuos encuestados en Estocolmo y en San Diego (California) son menos entusiastas en relación con las reglas que los individuos en las ciudades latinoamericanas estudiadas. La comparación con San Diego y Estocolmo es importante porque Suecia y los Estados Unidos están generalmente bien clasificados en términos de legalidad y transparencia10 y considerados como países con los mejores niveles de integridad pública. En contraste, dentro de la misma clasificación, la mayoría de los países en América Latina tienen resultados desfavorables. La teoría de las normas sociales ha mostrado que para comprender el comportamiento humano no es suficiente con observar las actitudes individuales, se hace también necesario entender cuáles son aquellas creencias que cada uno tiene sobre los demás (otros). Se observa un contraste importante entre el bajo resultado de la corrupción percibida en Estocolmo y San Diego y aquellos de ciudades como Monterrey, Quito, Tijuana o Bogotá. En éstas últimas ciudades, los ciudadanos se sienten vinculados a las reglas, pero, al mismo tiempo, están convencidos de que ellos viven dentro de sociedades en las cuales la mayor parte de los individuos son corruptos. La mirada voluntaria-individual puede suponer que dentro de una sociedad donde existen las actitudes individuales fuertemente inclinadas hacia las normas, habría necesariamente una mejor conducta en el cumplimiento de esas reglas (Bicchieri, 2006, p.8). Sin embargo, a la vista de los resultados presentados, debemos buscar las explicaciones en otro lugar: en la percepción que los individuos tienen de los otros.

A pesar de los progresos realizados hasta hoy en la comprensión del concepto de ‘norma social’, todavía existen vacíos al interior de la teorización de este concepto. Hay dos cuestiones principales que siguen estando poco exploradas en este terreno: cómo surgen las normas sociales y cómo estas son descubiertas por los individuos11.

Con el fin de llenar algunas lagunas, hemos trabajado sobre un concepto de representación del otro que permite explicar de qué manera aparecen las normas sociales. Nuestra hipótesis de investigación ha nacido de una interpretación del desarrollo socio genético de normas establecido por Norbert Elías (2009). Nos hemos apoyado en dos pistas significativas de la obra de este importante sociólogo alemán: el rol jugado por las representaciones sobre los otros. (II.1), y la relación genética entre normas sociales y normas morales (II.2).

El poder de presión de la norma social y el sentimiento de vergüenza que lo vincula están ligados al nivel del respeto al otro, haciendo que las personas busquen conformarse a las expectativas de los otros, o más bien a esas que ellos se imaginan ser esas expectativas. Según Norbert Elías:

El conflicto que se manifiesta dentro de la vergüenza no es solamente un conflicto del individuo con la opinión social que predomina, sino un conflicto del comportamiento del individuo con esta parte de sí mismo que él representa para la opinión social; es un conflicto dentro de su espíritu. Es un conflicto dentro del cual el propio individuo se reconoce como inferior. El individuo tiene miedo de perder la estima y la consideración del otro del que la apreciación y consideración tienen o han tenido un valor para él. (Elias, 2009, p.594)

La vergüenza aparece cuando existe una valoración (respeto) por los otros. Esto es lo que hace deseable para las personas comportarse según como ellas imaginan que deben ser los deseos de los demás (otros). Esto tiene lugar no solamente con los comportamientos puntuales, sino que también está vinculado a una representación global del otro. Elías (2009) sugiere que debe existir una valoración del otro, preexistente a la norma. Es en esta representación del otro que se encuentra la fuerza que empuja al individuo a comportarse de una u otra manera, según un patrón esperado de parte de los otros. Este patrón es, seguramente, compartido por todos los miembros de la comunidad.

Pareciera que la regulación normativa se establece a partir de las representaciones que tenemos de los individuos de nuestro grupo de referencia. Esas representaciones dependen de nuestras ideas sobre los otros, por ejemplo, del grado de integridad y de honestidad que nosotros atribuimos a las personas que hacen parte del grupo de referencia. Todo esto, claro está, en concordancia con las ideas de rectitud del comportamiento y del estatus social propios a cada sociedad. Esta idea de representación, que precede a la norma social, explicaría por qué, dentro de una misma sociedad (es decir dentro de un mismo contexto de referencia), las personas pueden tener o no tener vergüenza (en tanto que norma social) frente a personas que ellos consideran socialmente inferiores. Como se ilustra en este corto pasaje de Elías: “La marquesa de Chatelet, yendo a bañarse, se desnuda frente al sorprendido camarero, a quien al mismo tiempo regaña sin ningún desparpajo por no verter el agua caliente correctamente”. (Elias, 2009, p.225).

Norbert Elías usa esta referencia de Georges Brandes, que cita este pasaje en las memorias de su libro Voltaire. Brandes afirma que la marquesa “no se sentía incómoda de mostrarse desnuda ante el lacayo, puesto que ella no lo consideraba como un hombre en relación con ella misma en cuanto mujer”. Es necesario diferenciar no solamente un contexto de referencia puntual (el caso de la norma social) (Prentice y Miller, 1993), sino también el contexto de referencia global determinado por las representaciones de los otros.

En resumen, se deduce, con base en la lectura de N. Elías, que la valoración del otro condiciona la norma social. Es en esta representación del otro que los individuos deciden el comportamiento que ellos adoptan, de acuerdo con un patrón esperado respecto a los otros.

Los trabajos de Norbert Elías apuntan a resolver, además, el viejo debate entre la racionalidad individual y la colectiva. En su teoría de la socio-genética de las normas, el autor sugiere que las normas morales se elaboran a partir de normas sociales. Así, por ejemplo: “los preceptos de comportamiento que se les dicta a los jóvenes adquieren un tono específicamente moral con la amplificación de sentimientos de vergüenza” (Prentice y Miller, 1993, p. 586). Desde el punto de vista de la internalización de las normas, no se puede esperar que la autorregulación (la moral) exista, sin la norma social.

Así, la capacidad de regulación moral de las personas (autorregulación) se integra (interioriza), progresivamente, motivada por el aumento de la regulación social. En las sociedades donde existe un cierto “desprecio hacia los otros”, los sentimientos individuales de apoyo a las normas están disminuidos. El problema de muchas ciudades de América Latina no es, entonces, la falta de adhesión moral-individual a las normas, sino la manera como los ciudadanos identifican al otro y, más concretamente, la percepción del otro como un tramposo y, por lo tanto, como alguien diferente [ajeno]. Los individuos, a pesar de que son conscientes de la importancia de las normas, consideran a la mayoría de sus conciudadanos como inferiores a ellos mismos, lo que conduce a una forma de arrogancia moral: los sentimientos de regulación social (y, por lo tanto, de autocontrol) disminuyen, y el otro, quien es supuestamente diferente (e inferior moralmente) es percibido con desconfianza. Así entonces, la confianza hacía los demás es un subproducto de un elemento constitutivo del control social: la representación del otro.

De esta manera, la explicación de la paradoja inicial (se constata que los niveles más elevados de la transgresión a las reglas están donde la mayoría de las personas interrogadas afirman tenerlas en alta estima), paradoja que puede observarse dentro de sociedades donde existen altos niveles de ilegalidad y de transgresión, se encuentra dentro de la cohesión social de la sociedad. Esto es debido a la representación que cada persona tiene de su vecino. Se trata de sociedades fragmentadas, donde predomina la “paranoia del caos”; sociedades que no han logrado garantizar un mínimo de acuerdo respecto a la vida en conjunto, con reglas informales, y percibiendo, a diario, el caos de la anomia. De esta manera, la actitud legalista, es decir, el entusiasmo exagerado por la ley es, probablemente, el resultado de los problemas de cohesión social12 y de confianza13. El sentimiento de desesperación y de miedo se compensan con la promulgación de normas (inflación jurídica) y el aumento de sanciones penales. Se desea desesperadamente que la ley resuelva lo que no existe en la cultura. Se trata de perseguir algo imposible, algo como una ilusión de aplicar un derecho sin sociedad14.

En los últimos treinta años, hemos podido observar un enorme despliegue de investigaciones pretendiendo definir las normas sociales. Con base en esas referencias y a la caracterización de las normas jurídicas, morales y sociales desarrolladas por Antanas Mockus en el marco de la teoría de la “cultura ciudadana”, este artículo presenta una perspectiva alternativa para comprender los problemas de ilegalidad y de transgresión sistemática de las reglas a las cuales se confronta una gran parte de sociedades latinoamericanas. El concepto de norma social se ha desarrollado aquí con el objetivo de explicar la influencia de los otros sobre el comportamiento particular de los individuos. La literatura contemporánea ha mostrado cómo esas normas, construidas con base en nuestra expectativa sobre el comportamiento de los otros, tienen la capacidad de influenciar nuestro propio comportamiento.

Como resultado de este trabajo, estamos en la capacidad de afirmar que la representación del otro es un elemento clave para la comprensión no solo de la norma social sino también de la transgresión. Esta representación ofrece un contexto a las expectativas que nosotros tenemos de los otros. Específicamente, el concepto del otro como un transgresor condiciona una tendencia a juzgar a los otros como personas quienes se comportan siempre por debajo del patrón preferido, y por fuera de las reglas jurídicas prescritas. Se trata de una representación general del otro como transgresor y como alguien diferente [ajeno]. Se producen entonces normas sociales pro-transgresión que tienen la capacidad de superar las preferencias individuales (y morales) para las reglas. Lo cual explica los niveles altos de transgresión y de ilegalidad observados en la mayoría de las ciudades de América Latina donde las personas dicen tener un apego fuerte por las normas jurídicas.

Para construir sociedades que se alejen de la anomia, es necesario que los individuos tengan representaciones de los otros que sean más parecidas a esas que ellos tienen de sí mismos, es decir, que sus representaciones sean más simétricas. Las políticas públicas deberían entonces buscar fortalecer la idea de igualdad entre los miembros de la sociedad que deseen lo que es correcto y digno. De esta forma, la transformación de la representación del otro aumentaría el nivel de confianza entre las personas. Una tal transformación es, sin lugar a dudas, necesaria y urgente si se quieren cambios sociales y culturales destinados a fortalecer el respeto práctico de la ley.

Henry Murraín es filósofo y doctor en Ciencias humanas y sociales, de la

Universidad Nacional de Colombia. Trabaja actualmente como director

general de Corpovisionarios, un think-tank latinoamericano dedicado al

estudio de la cultura ciudadana. Sus principales publicaciones:

—

«Transforming Expectations Through a Citizenship Culture», in

Carlo Tognato (ed.), Cultural Agents Reloaded: The Legacy of Antanas

Mockus, Cambridge: Harvard University Press, 2015.

— Antípodas de la violencia: Desafíos de la cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina (con Antanas Mockus), New York: BID-Corpovisionarios, 2012.

Anderson, E. (2000). Beyond Homo Economicus. Philosophy and Public Affairs, 29, p. 170-200.

Bicchieri, C. (2006). The Grammar of Society. The Nature and Dynamics of Social Norms, New York : Cambridge University Press.

Bicchieri, C. (2012). Norms, Conventions and the Power of Expectations. En Nancy Cartwright, N. & Montuschi, E. (eds.), Philosophy of Social Science, New York: Oxford University Press.

Cialdin, R., Reno, R. Reno y Kallgren, C. (1990). A Focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places. Journal of Personality and Social Psychology, 58 (6), p.p. 1015-1026.

Chazel, F. (1991). Emile Durkheim y la elaboración de un «programa de investigación» en Sociología del Derecho. En François Chazel y Jacques Commaille (dir.), Normas Jurídicas y Regulación Social, Paris :LGDJ.

Chouraqui, A. (1989). Normas sociales y reglas jurídicas: algunas observaciones sobre las regulaciones desarticuladas. Derecho y Sociedad, 13, p. 419.

Dupret, B. (2010). Derecho y Ciencias Sociales. Por una re-especificación praxeológica (redefinición de los estudios de la acción humana) en los ritos católicos. Derecho y Sociedad, 75, p.p. 315-335.

Durkheim, E. (2001). La división del trabajo social. Madrid: Akal

Elias, N. (2009). El proceso de civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México: Fondo de Cultura Económica.

Elster, J. (2006). El cemento de la sociedad. Sevilla: Gedisa.

Elster, J. (2007). La explicación del comportamiento social: Más tuercas y tornillos para las ciencias sociales. Barcelona: Gedisa.

García-Villegas, M. (2009). Normas de Papel, sobre la cultura del incumplimiento de reglas. Bogotá: Siglo del Hombre.

García-Villegas, M. (2011). Disobeying the Law: The Culture of Non-Compliance with Rules in Latin America. Wisconsin International Law Journal, 29 (2).

García-Villegas, M. (2015a). Ineffectiveness of the Law and the Culture of Non-Compliance with Rules in Latin America. En Rodríguez, C. (ed.) Law and Society in Latin America: A New Map. New York : Routledge.

García-Villegas, M. (2015b). Los poderes del derecho. Paris: LGDJ Lextenso.

Gilbert, M. (1989). On Social Facts. Princeton: Princeton University Press.

Kourilsky, Ch. (1991). Socialización jurídica e identidad del sujeto. Derecho y Sociedad, 19.

Lascoumes, P. y Serverin, E. (1986). Teorías y Prácticas de la efectividad del derecho. Derecho y Sociedad, 2.

Malinowski, B. (1986). Los argonautas del Pacifico occidental. Barcelona: Península.

Merton, R. (2002). Teorías y estructuras sociales. México: Fondo de Cultura Económica.

Mockus, A. (2002). Convivencia como armonización de ley, moral y cultura. Perspectivas, 32 (121).

North, D. (2006). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica.

Parsons, T. (1951). The Social System. Londres: Routledge.

Perkins, W. Y Berkowitz, A. (1986). Perceiving the Community Norms of Alcohol Use among Students: Some Research Implications for Campus Alcohol Education Programming. International Journal of the Addictions, 21.

Prentice, D. y Miller, D. (1993). Ignorancia pluralista y uso de alcohol en el campus: algunas consecuencias o percepción errónea de la norma social. Diario de Psicología Social y Personalidad, 64(2).

Ocqueteau, F. y Soubiran-Paillet, F. (1996). Campo Jurídico, juristas y reglas de derecho: una sociología entre descalificación y paradoja. Derecho y Sociedad, 32.

Sanchez, E. y Castro, C. (2009). Cultura ciudadana en Bogotá: nuevas perspectivas. Bogotá: Corpovisionarios. Skapka, G. (1991). La socialización jurídica y el cambio social. Derecho y Sociedad, 19.

* Corporación

Visionarios por Colombia (Corpovisionarios)

https://orcid.org/0000-0003-1222-4290

1 Para comprender las razones de este interés, ver Mauricio García-Villegas, Normas de Papel, sobre la cultura del incumplimiento de reglas, Bogotá: Siglo del Hombre, 2009; ID., «Disobeying the Law: The Culture of Non-Compliance with Rules in Latin America», Wisconsin International Law Journal, 29 (2), 2011, p. 265- 287; ID., « Ineffectiveness of the Law and the Culture of Non-Compliance with Rules in Latin America », in César Rodríguez (ed.), Law and Society in Latin America: A New Map, New York : Routledge,2015, p. 63-80..

2 Los Corpovisionarios realizan estas encuestas desde 2002. Ellos se han inspirado en Antanas Mockus, filósofo y antiguo alcalde de Bogotá (entre 1995- 1997 y 2001-2003), que estableció una distinción entre las normas morales, legales y sociales. La herramienta está concebida para medir los diferentes aspectos de la vida en colectividad y de la cultura urbana; por ejemplo, las relaciones de vecindario, los comportamientos dentro del espacio público y la movilidad, la participación de los ciudadanos y su relación con las normas. Estas encuestas se aplican a personas mayores de 14 años, en una muestra de población urbana, con un margen de error de 2,5% y una confiabilidad de 95%. Para los detalles referentes a esta encuesta <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37782653>.

3 En 2014, la encuesta fue realizada entre las ciudades fronterizas de Tijuana (México) y San Diego (Estados Unidos). Los resultados de Tijuana muestran fuertes semejanzas con otras ciudades de América Latina (alta aceptación de las reglas, a la vez que se tiene una representación negativa de los otros y bajos niveles de confianza interpersonal).

4 Varios trabajos en Sociología

del Derecho han subrayado la diferencia entre una comprensión abstracta de

leyes (normas formales) y su obediencia práctica. Sobre este tema, podemos

referirnos al debate en el número 19 de Derecho y Sociedad (1991). Sobre

el contraste entre “norma” social y “regla”

jurídica,

ver también: Pierre Lascoumes y Evelyne Serverin,

“Teorías y Prácticas de la efectividad del derecho”, Derecho y

Sociedad, 2, 1986, p.127-150; Id., “El derecho como actividad

social. Para un enfoque weberiano de las actividades jurídicas”,

Derecho y Sociedad, 9, 1988, p. 171-193; François Chazel, “Emile

Durkheim y la elaboración de un “programa de investigación” en

Sociología del Derecho”, en François Chazel y Jacques Commaille

(dir.), Normas Jurídicas y Regulación Social, Paris :LGDJ, 1991; Frédéric

Ocqueteau y Francine Soubiran-Paillet, “Campo Jurídico, juristas y

reglas de derecho: una sociología entre descalificación y paradoja”,

Derecho y Sociedad, 32, 1996, p. 9-26; Baudouin Dupret, “Derecho y

Ciencias Sociales. Por una re-especificación praxeológica (redefinición de

los estudios de la acción humana) en los ritos católicos”. Derecho y

Sociedad, 75, 2010, p.315-335; Mauricio García-Villegas, Los poderes del

derecho, Paris: LGDJ Lextenso, 2015, Capítulo 4.

5 Este fenómeno de disonancia generalizada entre las preferencias individuales de miembros de una sociedad determinada y la apreciación que cada uno se hace de los otros individuos de su propia comunidad ha sido llamada ignorancia pluralista. En el mismo sentido, uno de los trabajos de investigación más citados dentro del dominio de las normas sociales es el de Deborah Prentice y Dale T. Miller (1993) en el que examinaron la relación entre las actitudes personales de estudiantes hacía los consumidores de alcohol y la apreciación que ellos tienen de la actitud de sus compañeros. Los resultados han mostrado una clara divergencia entre la autosatisfacción de los estudiantes vinculados al consumo excesivo de alcohol y la apreciación subjetiva que ellos se hacen de sus pares. El Estudio ha revelado que cada estudiante pensaba que los pares aceptaban cada vez más el consumo desmesurado de alcohol, mientras que ellos mismos no estaban de acuerdo con esta práctica. En la medida en la que todos expresan un punto de vista similar, se puede observar una forma de “mentira colectiva” o ignorancia pluralista. Uno de los elementos más interesantes del fenómeno de la ignorancia pluralista es que muestra que los estudiantes, en la medida en la que ellos perciben que sus actitudes son diferentes de aquellas admitidas dentro del grupo social, reorientarán progresivamente sus acciones hacia la norma social. Deborah Prentice y Dale T. Miller, “Ignorancia Pluralista y Uso de alcohol en el Campus: Algunas consecuencias o Percepción errónea de la norma social”, Diario de Psicología Social y Personalidad, 64(2), 1993, p. 243-256. Ver también Roberto B. Cialdin, Raymond R. Reno y Carl A. Kallgren, «A Focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places», Journal of Personality and Social Psychology, 58 (6), 1990, p. 1015-1026. Más recientemente, la filósofa Cristina Bicchieri ha desarrollado una teoría donde las normas sociales son consideradas como mecanismos psicológicos que se originan cuando hay confluencia de dos elementos: las expectativas empíricas (‘eso que yo creo que hacen los otros’) y las expectativas normativas (‘aquello que provocaría el rechazo social’). Anotemos que, dentro de este enfoque, las normas sociales están estrechamente vinculadas a las sanciones sociales (la vergüenza). Cristina Bicchieri, The Grammar of Society. The Nature and Dynamics of Social Norms, New York : Cambridge University Press, 2006.

6 Para mayor revisión sobre este tema, ver Émile Durkheim, De la division du travail social, Paris : 1893 (thèse de doctorat). Version espagnole : ID., La división del trabajo social, Madrid: Akal, 2001. Robert K. Merton, Teorías y estructuras sociales [Social Theory and Social Structure, 1949], México: Fondo de Cultura Económica, 2002. Talcott Parsons, The Social System, Londres : Routledge, 1951. © Éditions juridiques associées | Téléchargé le 25/04/2022 sur www.cairn.info (IP : 181.118.156.130)

7 En ese sentido, Margaret Gilbert ha sostenido que un grupo social es un “sujeto plural”, es decir, un grupo de personas que se consideran como un “nosotros”, y se asimilan los unos a los otros como individuos comprometidos hacía un objetivo, una creencia o un principio de acción. Así, identificándose a un grupo, el individuo acepta su parte de responsabilidad en el logro del objetivo del grupo y, en esa medida, obedece a una norma social. Margaret Gilbert, On Social Facts, Princeton: Princeton University Press, 1989, p. 373.

8 Una gran parte que ha sido escrito recientemente en relación con la caracterización de normas sociales se apoya sobre la distinción entre normas sociales, normas jurídicas y normas morales. Antanas Mockus, «Convivencia como armonización de ley, moral y cultura», Perspectivas, 32 (121), 2002, p. 19-37; Jon Elster, La explicación del comportamiento social: Más tuercas y tornillos para las ciencias sociales [Explaining Social Behaviour, 2007], Barcelona: Gedisa, 2010, p. 390.

9 Para mayor precisión sobre el cuestionario de Corpovisionarios, ver Efraín Sanchez y Carolina Castro, Cultura Ciudadana en Bogotá: nuevas perspectivas, Bogotá: Corpovisionarios, 2009, p. 260.

10 Ver, sobre este aspecto en particular: Corruption Perceptions Index de l’organisation Transparency International: <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>.

11 Debora Prentice y Dale T. Miller ya habían llamado la atención sobre el hecho que los progresos recientes sobre el conocimiento de las normas sociales se habían realizado dentro de contextos experimentales tan controlados que era imposible seguir el rastro del comportamiento de personas frente a situaciones ambiguas o completamente nuevas. La forma en que las personas identifican las normas en la práctica es aún muy poco conocida. Deborah Prentice et Dale T. Miller, «Pluralistic Ignorance and Alcohol Use on Campus: Some Consequences of Misperceiving the Social Norm», artículo citado, p. 243. Jon Elster ha resaltado la gran complejidad, dentro del estudio de normas sociales, de informar de dónde surgen ellas. Jon Elster, La explicación del comportamiento social: Más tuercas y tornillos para las ciencias sociales, op. cit., p. 386. En este mismo sentido, Christina Bicchieri ha insistido sobre el hecho que “la función social de una norma no es la causa de su surgimiento espontáneo”. Cristina Bicchieri, «Norms, Conventions and the Power of Expectations», in Nancy Cartwright et Eleonora Montushi (eds.), Philosophy of Social Science, New York: Oxford University Press, 2012.

12 Para Durkheim, lo contrario de la anomia es la cohesión social. Emile Durkheim, La división del trabajo social, op. cit., p. 6. Versión francesa: La división del trabajo social, op. cit.

13 Para Douglas North, la consecuencia de la discrepancia entre las instituciones formales e instituciones informales (reglas formales e informales) es el incremento de la desconfianza, lo cual incrementa el costo de transacción. De ahí, el interés de Douglas North por el desempeño de la ley en cada contexto particular. Douglass C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico [Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990], México: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 135.

14 Por esta razón, el presente artículo constituye una contribución a los trabajos sobre la “socialización jurídica”. Ver Grazyna Skapka, “La socialización jurídica y el cambio social”, Derecho y Sociedad, 19, 1991, p.365 y Chantal Kourilsky, “Socialización jurídica e identidad del sujeto”. Derecho y Sociedad, 19, 1991, p.259; la socialización jurídica se entiende aquí “como un proceso por medio del cual el sujeto se apropia el derecho que rige su sociedad integrando los elementos fundamentales dentro de su sistema de representaciones y de conocimientos”.