|

|

David Bautista Romero*

¿Cómo afectan la financiación de campañas políticas y la posterior elección de sus candidatos a las decisiones en la contratación estatal? Los recursos de terceros son una de las mayores fuentes de financiación de los candidatos a cargos de elección popular en Colombia, esto podría suponer una forma adicional de participación ciudadana o una inversión para posteriormente contratar con el estado. Este trabajo analiza el impacto de financiar campañas electorales exitosas sobre el número de contratos obtenidos posteriormente por sus financiadores. Para tal fin, se obtuvo información sobre contratistas estatales, en los periodos 2012-2015 y 2016-2019, que contribuyeron a campañas en el marco de las elecciones regionales de 2015. A partir del uso de un modelo de diferencias en diferencias, se evidenció un aumento significativo en el número de contratos totales obtenidos por los financiadores de campañas cuyos candidatos resultaron ganadores, así como de aquellas modalidades con procesos de contratación simples y manipulables, especialmente en el año siguiente a la elección.

Palabras clave: financiación de campañas, Contratación estatal, elecciones regionales, modelos de diferencias en diferencias

How do political campaigns financing and the subsequent election of their candidates affect decisions in state hiring? Donors’ resources are one of the most important sources of financing for public office candidates in Colombia, this could mean an additional form of citizen participation or an investment to later contract with the state. This paper analyses the impact of financing successful electoral campaigns on the number of contracts subsequently obtained by the donors. For this purpose, information about state contractors was obtained for the 2012-2015 and 2016-2019 periods, who contributed to campaigns in 2015 regional elections. Using a difference-in-differences model, evidence shows a significant increase in the number of total contracts won by campaign donors from successful candidates, as well as the modalities with simplified and manipulable contract processes, especially in the next year of the election.

Keywords: Campaign finance, State contracting , regional elections, difference-in-differences models

¿Cómo afectan la financiación de campañas políticas y la posterior elección de sus candidatos a las decisiones en la contratación estatal? La contribución a campañas por parte de terceros, en teoría, es una manifestación del apoyo que puede surgir, desde una persona o un sector, hacia un candidato con el que siente afinidad, puede ser por sus ideas, sus propuestas o su trayectoria política. Sin embargo, en algunos casos esta situación escondería un interés económico particular: dicha contribución podría ser una inversión inicial por parte del sector privado para aumentar la probabilidad de contratar con el estado o tomar ventaja en términos de beneficios frente a otros contratistas. No obstante, a pesar de que las donaciones a campañas son una acción generalizada en muchos países, existe poca evidencia de su impacto en aspectos como la contratación pública.

De igual forma, Colombia ha venido desarrollando una serie de estrategias para aumentar la transparencia y la veeduría ciudadana en procesos públicos, como la declaración de los fondos que ingresan a las campañas y la publicación de los contratos estatales, lo cual brinda una gran oportunidad para estudiar el impacto que tienen los fondos privados en la agenda pública y los mecanismos a través de los cuales la afecta. Sin embargo, aún existe un amplio rezago en temas relacionados con el control y sanción en la actividad electoral, principalmente, por la falta de capacidad e independencia de las autoridades.

En este orden de ideas, el propósito de este artículo es determinar si el hecho de aportar a campañas políticas y la posterior victoria electoral generan beneficios a sus financiadores, particularmente, un aumento en el número de contratos totales, y de aquellas modalidades que pueden ser manipulables en favor de los aportantes, luego de celebrarse los comicios. Para esto, se tomó como referencia las elecciones territoriales del año 2015, el evento electoral más reciente que permite tener datos sobre las dinámicas de contratación en su totalidad para el periodo anterior (2012-2015) y el periodo posterior (2016-2019). Para tal propósito, el texto estará dividido en seis partes: primero, se hará una revisión de la literatura relacionada con el tema; a continuación, se describirá el sistema de financiación de campañas electorales en Colombia y sus posibles fallas; luego, se ilustrará el contexto de las elecciones regionales de 2015 y algunos aspectos de la financiación de campañas y la obtención de contratos por parte de sus contribuyentes; después, se describirán los datos utilizados y la estrategia de identificación planteada; posteriormente, se presentarán los principales resultados; y, por último, se darán las conclusiones respectivas.

Los aportes a la literatura sobre los efectos de las victorias electorales están principalmente relacionados con las características de los candidatos: la educación (Besley, Montalvo & Reynal-Querol, 2011; Freier & Thomasius, 2012), el género (Ferreira & Gyourko, 2014; Bagues & Campa, 2017; Chattopadhyay & Duflo, 2004), la experiencia (Matter & Stutzer, 2015; Hyytinen, Meriläinen, Saarimaa, Toivanen, & Tukiainen, 2018), la religión (Meyersson, 2014; Nellis & Siddiqui, 2018) y el estatus minoritario (Pande, 2003).

De igual manera, se ha encontrado evidencia de que los políticos podrían favorecer a sus financiadores a cambio de donaciones (Snyder Jr, 1990; Grossman & Helpman, 2002; Coate, 2004; Ashworth, 2006). Boas, Hidalgo & Richardson (2014), para el caso de Brasil, utilizan un modelo de regresión discontinua y estiman el efecto de ganar las elecciones sobre los contratos gubernamentales obtenidos por contribuyentes corporativos. Allí se encuentra que las firmas especializadas en obras públicas reciben contratos por al menos 14 veces el valor de su contribución cuando gana un candidato del Partido de los Trabajadores. Para el caso colombiano, Ruiz (2017) también utiliza la metodología de regresión discontinua y analiza el impacto que tiene elegir un candidato financiado por terceros. Particularmente, el autor señala que la elección de este tipo de políticos aumenta en más del doble la probabilidad de que sus financiadores contraten con el Estado frente al escenario en el que el candidato que gana las elecciones no recibió donaciones para su campaña.

La financiación de campañas políticas para corporaciones públicas, alcaldías y gobernaciones está regulada por la Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos (ley 1474 de 2011). Esta ley establece un modelo de financiación mixto para las campañas electorales, es decir, se pueden recibir recursos de origen tanto privado como público (Espinosa, 2015).

En cuanto a los fondos privados, los candidatos pueden acudir a los siguientes recursos para la financiación de sus campañas electorales (CNE, 2019):

Contribuciones, donaciones y créditos que realicen los particulares.

Créditos en entidades financieras.

Créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, cónyuges, compañeros permanentes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Ingresos generados de actos públicos o actividad lucrativa.

Recursos propios de origen privado que los Partidos y Movimientos Políticos destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen.

De igual forma, la ley plantea ciertas limitaciones frente al origen de los recursos privados. Particularmente, están prohibidas las siguientes fuentes particulares de financiación de campañas (CNE, 2019):

Las que provengan directa o indirectamente de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales.

Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto de dominio respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.

Las que deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.

Las contribuciones anónimas.

Las personas naturales contra las cuales se hubiese formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación y de lesa humanidad.

Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un 50% de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.

Las que provengan de personas que desempeñen funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenecen.

Además de lo anterior, ningún partido, movimiento político, grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña, puede obtener créditos o recaudar fondos de origen privado que superen el tope de gastos que defina el Consejo Nacional Electoral (CNE) para cada elección, y ninguna contribución o donación privada individual puede superar el 10% del valor fijado como tope, excepto cuando se trate de recursos propios o de familiares o de créditos de cualquier origen que, igualmente, no podrán superar el tope establecido (Espinosa, 2015).

En lo relacionado con la financiación pública, el Estado desembolsa recursos de manera directa a través de anticipos previos a los comicios y reposición de votos válidos posterior a la celebración del evento electoral, y participa de forma indirecta mediante la provisión de espacios gratuitos en medios de comunicación (OEA, 2019)

La reposición está sujeta a que las campañas tengan un número mínimo de votos. En el caso de las corporaciones públicas, la campaña tiene el derecho a reposición si obtiene el 50% o más del umbral determinado para dicha corporación en esas elecciones. Cuando se trata de elecciones de gobernadores y alcaldes, la campaña tiene derecho a la reposición si obtiene al menos el 4% de los votos depositados en los comicios (Espinosa, 2015).

Asimismo, la ley 1474 de 2011 permite que el CNE otorgue anticipos de hasta el 80% de la financiación de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para que lleven a cabo sus respectivas campañas electorales. El valor de este tope máximo se determina teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el valor de la financiación estatal recibida por el solicitante en la campaña anterior para el mismo cargo, en la respectiva circunscripción. Dado el caso de no haber participado en los comicios anteriores, el anticipo se calcula a partir del menor valor de reposición pagado para el mismo cargo en las elecciones previas. Al final del evento electoral, el monto de reposición se descuenta de la financiación a la que la candidatura tiene derecho por concepto de reposición de votos. Por otra parte, si el candidato no supera los umbrales mencionados anteriormente, deberá devolver el anticipo en su totalidad. De forma similar, si el monto de la reposición resulta ser menor al anticipo, el candidato deberá devolver la diferencia entre el anticipo girado y el dinero de reposición que le corresponde (Espinosa, 2015).

En la práctica, la parte del sistema que corresponde a la financiación pública presenta inconvenientes que hacen difícil hacerse con los recursos que brinda el Estado a las candidaturas. En primer lugar, el procedimiento para la obtención de fondos públicos requiere de largos periodos de tramitación y obtención de los dineros, lo que desincentiva a los candidatos a participar por estos dineros aumentando así la dependencia de fuentes privadas. Además, el hecho de que los recursos propios y las donaciones de cónyuges, compañeros permanentes y parientes hasta en un cuarto grado de consanguinidad no estén sujetos al límite individual del 10%, contribuye a que se genere un escenario de desigualdad en la contienda electoral que favorece a los candidatos que pueden costear sus propias campañas (OEA, 2019).

3.1. Elecciones territoriales de 2015

Las elecciones de autoridades locales en Colombia son los comicios de mayor complejidad a nivel nacional en lo relacionado con la organización del evento electoral y con las acciones de coordinación y desarrollo transparente. Esta situación puede estar determinada por el gran número de candidaturas, teniendo en cuenta que para el certamen de 2015 se inscribieron 112.872 candidatos para 13.615 cargos (MOE, 2016). Adicionalmente, existen muchos factores que pueden incidir en el transcurso y los resultados de unas elecciones, algunos de ellos vinculados con la obstaculización del desarrollo normal de los comicios. Este tipo de aspectos son conocidos como riesgos electorales y abarcan temas sobre el fraude electoral, la violencia por parte de grupos armados y la trashumancia. Para las elecciones de 2015, uno de cada 5 municipios se encontró en riesgo electoral por las variables consolidadas de fraude y violencia. A pesar de que esta cifra es preocupante, tuvo una notable disminución respecto al año 2007 (52,4%) y al año 2011 (15,3%). No obstante, el factor de trashumancia agregó 335 municipios nuevos a la lista de riesgos (MOE, 2017).

De igual forma, las elecciones territoriales del 2015 transcurrieron en un ambiente de alta expectativa debido a las negociaciones del Acuerdo de Paz en la Habana entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia. En la primera vuelta presidencial de 2014, las FARC y el ELN cesaron los ataques de manera conjunta entre el 20 y el 28 de mayo, lo que generó un balance positivo en términos electorales, principalmente en los municipios con presencia de ambas guerrillas. Sin embargo, en la segunda vuelta sólo las FARC mantuvieron el cese unilateral, lo que afectó principalmente al departamento del Chocó. Cabe aclarar que la presión de estos grupos en elecciones no se basa únicamente en ataques violentos, también interviene el fuerte efecto disuasivo que tienen los denominados paros armados sobre la decisión de salir a votar. Para el año siguiente, se registraron 438 municipios en riesgo por factores de violencia electoral. Frente a las cifras del 2011, se presentó un decrecimiento del 31% en el número de municipios en riesgo extremo, mientras que los de riesgo alto aumentaron en un 82% para 2015. Por otra parte, de los 32 departamentos del país, cinco se encuentran principalmente afectados por esta situación al tener más del 90% de los municipios en riesgo, estos son Arauca, Caquetá, Guaviare, Cauca y Chocó (MOE, 2017). A pesar de esto, la misión de observación electoral de la OEA (2015) destacó que esas fueron las elecciones locales más pacíficas de los últimos años.

Por otro lado, el proceso electoral de autoridades locales de 2015 avanzó en estrategias que evidenciaron un progreso en el control a campañas políticas y el desarrollo de las elecciones, entre ellas se destaca la implementación de herramientas, principalmente digitales, que también involucraron de forma activa a la ciudadanía, y permitieron la recepción de 4.581 reportes en la plataforma “Pilas con el voto” sobre posibles irregularidades electorales relacionadas con los comicios del 2015 (MOE, 2016). La tabla 1 desagrega los reportes en 9 categorías, donde se destacan las irregularidades en el voto libre (24%), que abarca el constreñimiento al sufragante y la compra y venta de votos; en publicidad y medios de comunicación (22,8%) y en la inscripción de cédulas (15,2%).

A su vez, la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, recibió un total de 9.347 quejas y/o reclamos relacionados con las elecciones territoriales del 2015. Las conductas más denunciadas para este periodo fueron: medidas preventivas y/o actividades de verificación (1.291), realizadas por la Policía Nacional, que pretenden evitar la comisión de actos punibles que busquen afectar el desarrollo normal de los procesos electorales; corrupción al sufragante (1.173); intervención en política del servidor público (947); trashumancia electoral (760) y fraude en inscripción de cédulas (614). Relacionado con lo anterior, los departamentos con mayor número de quejas recibidas fueron Antioquia (1295), Cundinamarca (815), Bogotá D.C. (688) y Valle del Cauca (682) (URIEL, 2016).

3.2. Financiación

En términos de financiación, días antes de las elecciones, sólo el 28% de los candidatos había reportado los ingresos y gastos de su campaña en el aplicativo Cuentas Claras (OEA, 2015). Esta cifra llegó al 91,45% al cumplirse el plazo límite para realizar este proceso, lo que significó un aumento de casi nueve puntos porcentuales respecto al año 2011 (Transparencia por Colombia, 2016). Si bien la herramienta Cuentas Claras ha mejorado la cantidad de información percibida por parte de las candidaturas, existen razones para pensar que ésta es apenas parcial, debido a los aportes en dinero o en especie que entran a la campaña, pero nunca se reportan. En general, esta situación puede estar motivada por varias razones, principalmente, por la disparidad entre los topes de financiación y los costos reales de campaña y la entrada de dineros ilícitos, dadas las pocas herramientas de las autoridades electorales para hacer seguimiento y control en los comicios. En este sentido, una buena parte del subregistro señalado proviene de contribuciones en especie que no entran en las cuentas de la campaña pero que son ejecutados por terceros a favor de los candidatos; o si estos se registran, son tasados por un valor que no corresponde al real. Además, en estos reportes sólo se tienen en cuenta los ingresos y gastos ejecutados durante el periodo de campaña. No obstante, en varias ocasiones, las campañas empiezan de manera informal mucho antes y la información de este periodo no se presenta en los registros (Espinosa, 2015).

Estos problemas podrían estar estrechamente relacionados con la debilidad en el control y sanción de las normas electorales por la falta de capacidad, tanto administrativa como legal, y de independencia del CNE frente a los actores políticos que vigila. En términos de capacidad, el CNE carece de formación técnica, recursos, planta y tecnología para verificar que sean verídicos los ingresos y gastos registrados en los informes de miles de candidatos, y no tiene potestades para examinar los movimientos financieros de los aportantes y las campañas. Sumado a esto, la independencia del CNE se ve comprometida desde el instante mismo de su conformación, ya que el mecanismo utilizado hace que este organismo dependa de manera excesiva de los políticos y de las mayorías en el Congreso, puesto que 9 de sus miembros son elegidos por el Congreso en pleno, a través del sistema de cifra repartidora, que limita significativamente la participación de las minorías. En este sentido, los políticos de las mayorías del Congreso eligen a quienes están a cargo de escrutar los votos en las elecciones y definen las reglas de financiamiento electoral y controlan su cumplimiento (Espinosa, 2015).

De esta manera, teniendo en cuenta los limitantes de la información disponible planteados previamente, se puede encontrar que en las elecciones regionales de 2015 el 89% de los ingresos provinieron de fondos privados, principalmente recursos propios o familiares (64%) y de contribuciones de personas naturales o jurídicas (25%); el 4% de las entradas fueron recursos de los partidos para las campañas y el 0,2% anticipos estatales (Transparencia por Colombia, 2019).

3.3. Contratación

Al observar la proporción de ingresos provenientes de terceros, se puede analizar, de forma preliminar, la asignación de contratos estatales para los financiadores de campañas. La tabla 2 permite comparar el número de aportantes privados a las elecciones territoriales de 2015 y cuántos de ellos obtuvieron contratos en los siguientes cuatros años. Se puede apreciar que un porcentaje importante de personas jurídicas recibe contratos después de financiar campañas políticas, especialmente para cargos en alcaldías (43 %), gobernaciones (42%) y asambleas departamentales (46%).

La legislación colombiana identifica 5 modalidades principales dentro del Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993), mediante

las cuales las entidades pueden celebrar contratos con el Estado. Estas son: contratación directa, mínima cuantía, licitación, selección abreviada y concurso de méritos (Transparencia por Colombia, 2019). Las características de cada una se exponen a continuación:

Licitación pública: Es el procedimiento por el que las entidades estatales formulan una convocatoria pública para que, en igualdad de condiciones, los interesados presenten sus ofertas y se seleccione la más favorable. La licitación pública es la modalidad de selección general, es decir, se aplica en todos los casos que no se tenga una modalidad asignada (Colombia Compra Eficiente, 2018).

Mínima cuantía: Es un procedimiento rápido y sencillo utilizado para escoger al contratista en la adquisición de bienes, obras o servicios cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad estatal. Esta modalidad tiene menos formalidades que las demás y posee características especiales (Colombia Compra Eficiente, 2018).

Contratación directa: es un mecanismo de selección de contratistas que no requiere varias ofertas para celebrar el contrato, y opera bajo los supuestos enunciados en el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2011, que son: i) empréstitos; ii) interadministrativos, con excepción del contrato de seguros; iii) para la prestación de servicios profesionales o la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; iv) arrendamiento o adquisición de inmuebles; v) urgencia manifiesta; vi) declaratoria de desierta de la licitación o concurso, vii) cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de condiciones, o término de referencias o, en general, cuando falte voluntad de participación; viii) bienes y servicios que se requieran para la defensa y la seguridad nacional; ix) cuando no exista pluralidad de oferentes; x) y productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas (Colombia Compra Eficiente, 2018).

Concurso de méritos: es la modalidad en la que se elige al contratista en razón de la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística, con el objetivo de escoger la persona más indicada para llevar a cabo el objeto contractual (Colombia Compra Eficiente, 2018)

Selección abreviada: se adelanta en los casos en que las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, permitan un proceso simplificado garantizando la objetividad del contratista (Colombia Compra Eficiente, 2018).

Adicionalmente, algunas entidades, como universidades públicas o empresas industriales y comerciales del Estado, pueden llevar a cabo contratos mediante regímenes especiales que están fuera de la reglamentación del Estatuto General. Por último, existen otro tipo de contrataciones que no clasifican dentro de las modalidades anteriores, como es el caso de las Asociaciones Público-Privadas, la contratación con múltiples entidades y las subastas. Estos tipos de contratos se asignan a una categoría aparte llamada “otras modalidades” (Transparencia por Colombia, 2019).

Entre los años 2016 y 2019, la contratación directa fue la modalidad más utilizada para celebrar contratos con financiadores de campañas para las elecciones de 2015 después de los comicios, puesto que representó un 80% de los contratos en el nivel territorial. En segundo y tercer lugar se ubicaron régimen especial (11%) y licitación pública (6%). Por el contrario, las modalidades menos empleadas fueron selección abreviada (2%), mínima cuantía (1%), concurso de méritos y otros (menos del uno por ciento). Si se tiene en cuenta que la contratación directa se usa en muchos casos para la contratación de personal, llama la atención que, comparada con las cifras sobre concurso de méritos, esta no alcance a representar ni siquiera el 1% (Transparencia por Colombia, 2019). Este patrón se repite al analizar los montos de los contratos. La gráfica 1 muestra el valor total de los contratos recibidos por los contratistas-donantes por modalidad y corporación a la que aspiraba la candidatura. La contratación directa encabeza la lista superando los $6 billones, el 80,3% de la cuantía total de todos los contratos, le siguen régimen especial, con $888 mil millones, y licitación, con $430 mil millones. Las modalidades que finalizan el listado son: selección abreviada ($125 mil millones), mínima cuantía ($70 mil millones), concurso de méritos ($7 mil millones) y otros tipos de contratación ($6 mil millones). Cabe resaltar que, del valor total de los contratos que recibieron los financiadores de candidaturas a las JAL ($1,588 billones), el 94,4% fueron bajo contratación directa. Además, el 68,3% del monto total de los contratos obtenidos por los donantes en las cinco corporaciones fue destinado a contratos de aportantes a campañas a concejo ($2,89 billones) y alcaldía ($2,414 billones).

Monitor Ciudadano es un portal web de curaduría de información, investigación y seguimiento de la corrupción en Colombia que genera informes descriptivos y de análisis, así como bases de datos procesadas y abiertas a la ciudadanía (Monitor Ciudadano, 2019), y usa como fuentes principales el aplicativo Cuentas Claras y las plataformas SECOP I y II.

Cuentas Claras es el mecanismo oficial para el registro de los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales y el funcionamiento de las organizaciones políticas, creado por Transparencia por Colombia con el apoyo financiero de USAID y entregado en 2010 al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil (CNE, s.f.). Por su parte, SECOP I es el sitio en el cual las entidades estatales deben publicar los documentos de los procesos de contratación, desde la planeación del contrato hasta su liquidación (Colombia Compra Eficiente, 2020a), y SECOP II es una plataforma transaccional con cuentas para las instituciones públicas y los proveedores. Desde sus cuentas, las entidades del Estado pueden crear, evaluar y adjudicar procesos de contratación, y los proveedores hacer comentarios a los documentos del proceso, presentar ofertas y seguir la selección en línea (Colombia Compra Eficiente, 2020b).

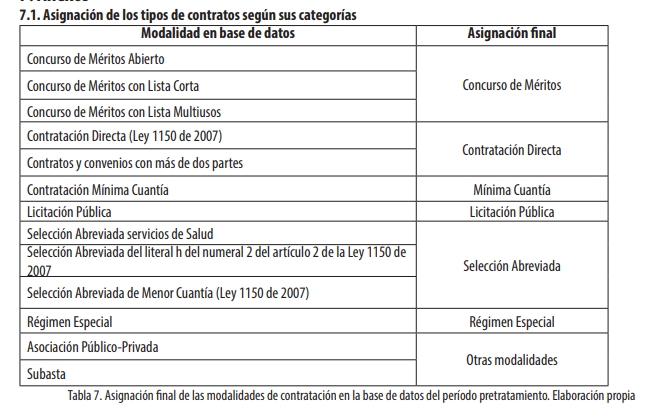

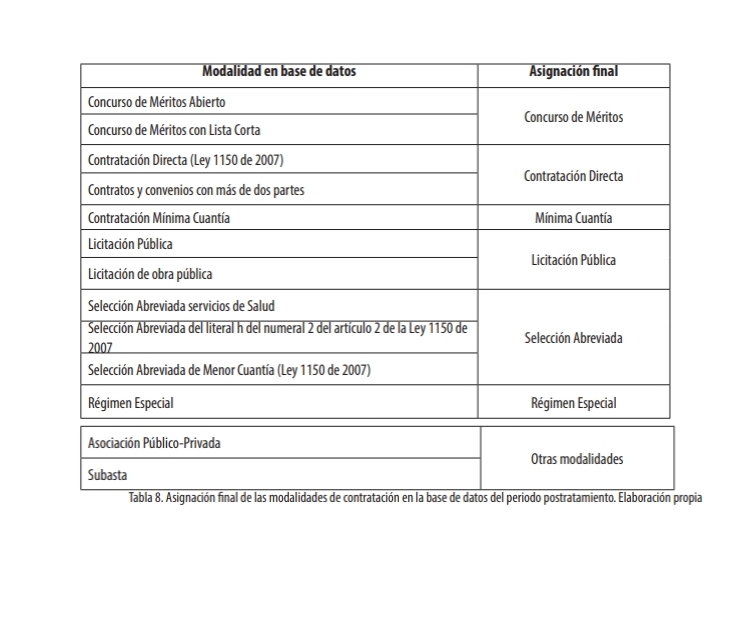

De Monitor Ciudadano se obtuvieron las bases de datos con información de los donantes a las campañas territoriales de 2015. Estos son los comicios más cercanos con los que se puede contar con información sobre los contratos estatales para el periodo completo en el que permanecen en el cargo los ganadores (2016-2019), con los registros de las contribuciones enmarcadas dentro del código 102 (aportes de terceros) y que aportaron a una única campaña en ese año, provenientes de la base de datos Cuentas Claras, así como los contratos celebrados por los financiadores de estas campañas entre 2016 y 2019, derivados de las plataformas de Cuentas Claras y SECOP I y II. Luego, se complementó con información sobre los contratos de estos mismos contribuyentes para el periodo 2012-2015 desde la plataforma SECOP I. Estos contratos se asignaron a las 7 modalidades existentes y expuestas en la sección anterior (Anexo 1) La base de datos resultante de este proceso cuenta con información de 3.416 contratistas-donantes, que contrataron en algún momento entre 2012 y 2019.

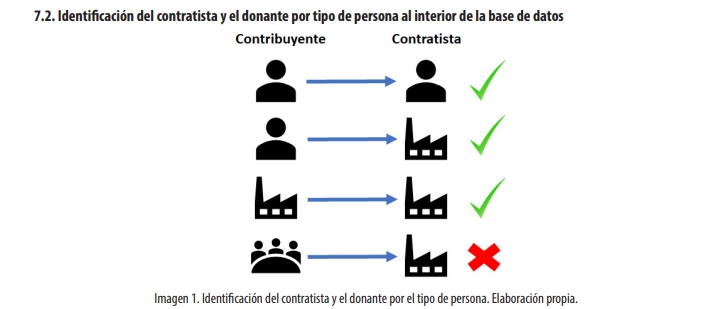

Para determinar si un contribuyente fue beneficiado por un contrato no sólo se analizó si directamente la persona, natural o jurídica, aportó a la campaña. También se tiene en cuenta el escenario en que una persona natural dona cierta cantidad de dinero a una candidatura y la empresa en la que aparece como representante legal recibe el contrato. Este enlace no se puede hacer cuando la firma tiene varios propietarios (Anexo 2).

La tabla 3 muestra el número de individuos divididos por la corporación de la candidatura que patrocinaron y el tipo de persona. Se observa que quienes más aportan son las personas naturales, ya que son la mayor proporción de contribuyentes. De igual forma, los candidatos a alcaldía y gobernación son quienes más reciben financiación, siendo esta última la corporación con mayor cantidad de dinero promedio aportada por donante.

La metodología planteada para esta investigación es el uso de un modelo de diferencias en diferencias de efectos fijos dinámicos. Esta metodología divide a los individuos en dos grupos -tratamiento y control- y analiza el comportamiento de la variable de interés a lo largo de un periodo de tiempo para identificar divergencias entre los grupos debido a un evento específico. Una de las ventajas de este modelo es que permite que haya disparidades sistemáticas entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, sin que estas se vean reflejadas en un sesgo de selección al momento de la estimación. No obstante, para que el modelo presente estimaciones consistentes es necesario que se cumpla el supuesto de tendencias paralelas. Es decir, que ambos grupos tengan un comportamiento similar en el período pretratamiento para que, si existe alguna divergencia posterior, sea asignada al evento y no a características de los grupos. En este caso, el evento de tratamiento son las elecciones territoriales de 2015, que asignan a cada contratista-donante a un grupo particular según el resultado de los comicios, es decir, si el candidato que el aportante apoyó gana las elecciones, este ingresa al grupo de tratamiento, de lo contrario, ingresa al grupo de control.

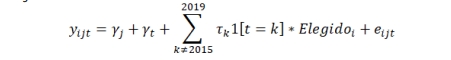

El modelo obedece a la siguiente forma funcional:

Donde Yijt es el número de contratos, en desviaciones estándar, del individuo i del grupo j -tratamiento o control- en el año t, Yj captura los efectos fijos de grupo, Yt captura los efectos fijos de año, 1[t=k] señala que la variable toma el valor de 1 cuando k es igual al año t, Elegidot es una variable dicótoma que indica si el individuo es tratado o no, es decir, si el candidato de la campaña que financió ganó las elecciones, y τk identifica el efecto del tratamiento en el año t=k, por último, eijt representa el error idiosincrático. En los años que componen el período pretratamiento (“leads”), los efectos deben ser iguales a cero para validar el supuesto de tendencias paralelas. Los años en el periodo postratamiento (“lags”), pueden evidenciar una descomposición gradual del tratamiento. Cabe resaltar que en los k períodos de estudio no se incluye el 2015 porque es el año base, es decir, es el año a partir del cual se hace la comparación por ser el año de tratamiento. De igual manera, debido a la estructura de grupo que tiene, por construcción, este modelo, y de panel que tienen los datos, es plausible pensar que exista correlación en los errores y esto genere problemas al momento de hacer inferencia estadística. Para corregir esta situación, se calcularon los errores estándar a través del método cluster-robust (Anexo 3).

La tabla 4 presenta las pruebas de diferencia de medias entre el grupo de control y el de tratamiento en los años 2015 y 2016. Se evidencia que para el año 2015, el final del período pretratamiento, no existen diferencias significativas entre los grupos en el total de contratos ni en las 7 modalidades. Al año siguiente, el número total de contratos entre los grupos difiere, con un promedio superior para los tratados. Este comportamiento también se presenta en el número de contratos bajo mínima cuantía, una de las modalidades que posee procesos simplificados y características especiales. Por el contrario, la contratación directa, que fue la más empleada en la celebración de contratos con financiadores de campañas, no muestra divergencias entre los grupos. Finalmente, modalidades con procesos que tienen un fuerte componente meritocrático, como la licitación pública y el concurso de méritos, tampoco evidencian diferencias al inicio del periodo postratamiento.

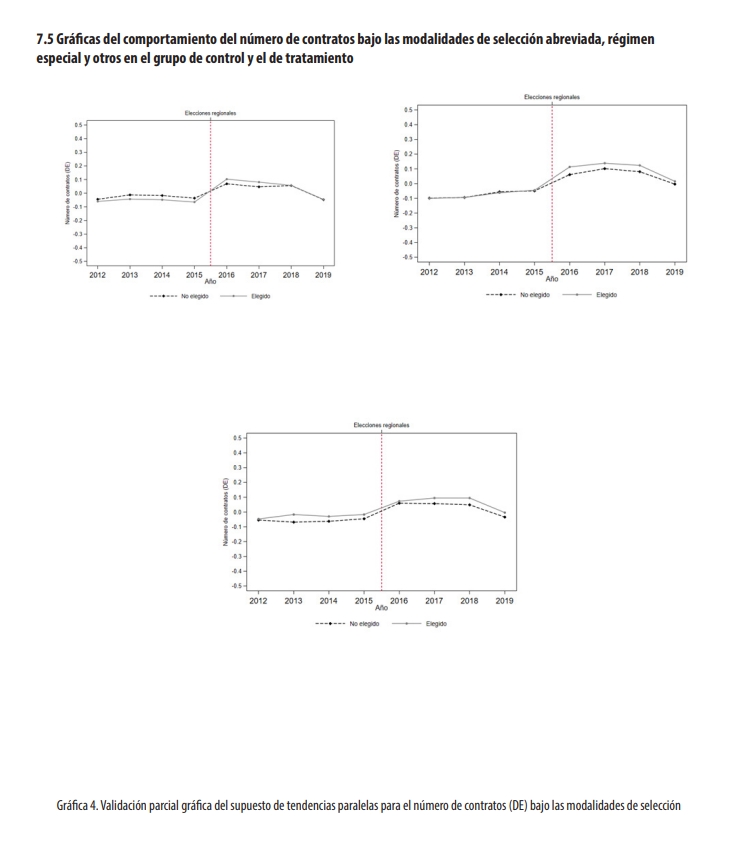

La gráfica 2 muestra el comportamiento de la variable estandarizada que captura el número de contratos para los grupos de control y tratamiento entre los años 2012 y 2019. Se puede observar que ambos grupos siguen la misma tendencia en el período pretratamiento, lo que valida, de forma parcial, el supuesto fundamental del modelo. Luego se evidencia una separación de las líneas justo después de las elecciones. Posteriormente, el efecto empieza a decaer a partir del 2017 hasta que las tendencias convergen nuevamente al final del periodo. Este resultado indica, de forma preliminar, un posible impacto positivo de la victoria electoral en los comicios territoriales de 2015 sobre el número de contratos que obtuvieron los financiadores de las campañas en los años posteriores.

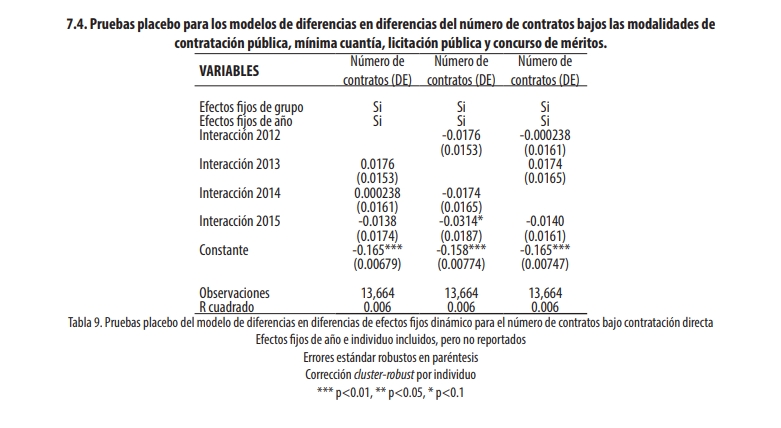

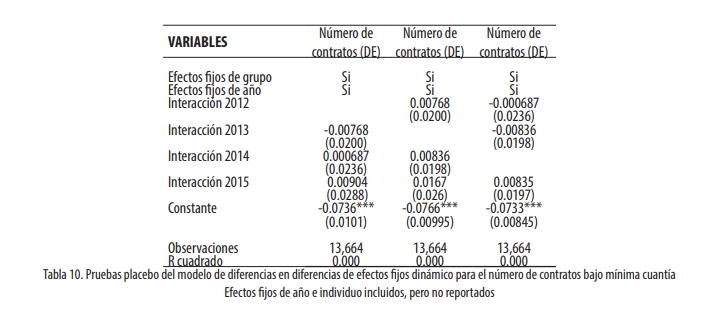

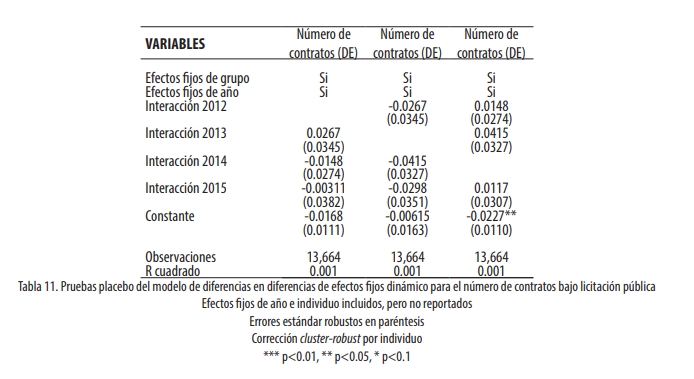

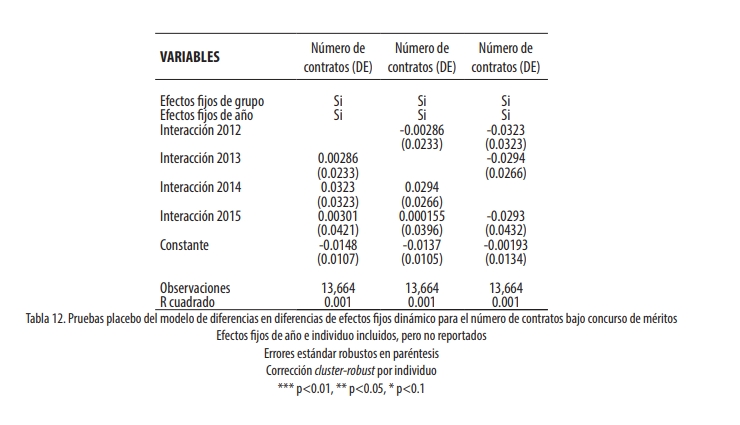

De igual forma, la tabla 5 presenta los resultados de la metodología de diferencias en diferencias y las pruebas placebo para confirmar, parcialmente, el supuesto de tendencias paralelas. En estas pruebas se utilizan únicamente los años en el período pretratamiento y se asigna un año de tratamiento diferente al real para observar si el comportamiento entre los grupos cambia. Si no cambia, las tendencias se comportan de forma similar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para el periodo 2012-2015 se propone como año de tratamiento el 2012, se aplica el modelo de diferencias en diferencias para los datos en este horizonte de tiempo, y si ningún coeficiente es significativo, es decir, estadísticamente distinto de cero, se está cumpliendo el supuesto. Este ejercicio se repite utilizando cada vez un año de tratamiento diferente. La columna 1 muestra los estimadores del modelo de diferencias en diferencias. Se encuentra un efecto positivo y significativo sobre el número de total de contratos para la variable que identifica al año 2016, el año siguiente a las elecciones, pero este efecto se disipa en los años posteriores -lags-. Esto indica que aquellos financiadores de campañas cuyos candidatos resultan elegidos, en promedio, tienen más contratos que aquellos que contribuyeron a las que sus candidatos no obtuvieron el cargo, particularmente en el primer año del periodo posterior a los comicios. Lo anterior sugiere que los financiadores de campañas sí se estarían viendo favorecidos por parte de los candidatos ganadores, aprovechando las posiciones logradas en el evento electoral. Sumado a esto, ninguna de las regresiones usadas como prueba placebo, representadas en las columnas de la 2 a la 4, cuentan con coeficientes significativos. Por tal razón, se podría argumentar que se cumple el supuesto. Esto se constata con las estimaciones de los efectos anticipatorios -las variables de las interacciones en el periodo del 2012 al 2014- del modelo en la columna uno, que tampoco resultan significativos.

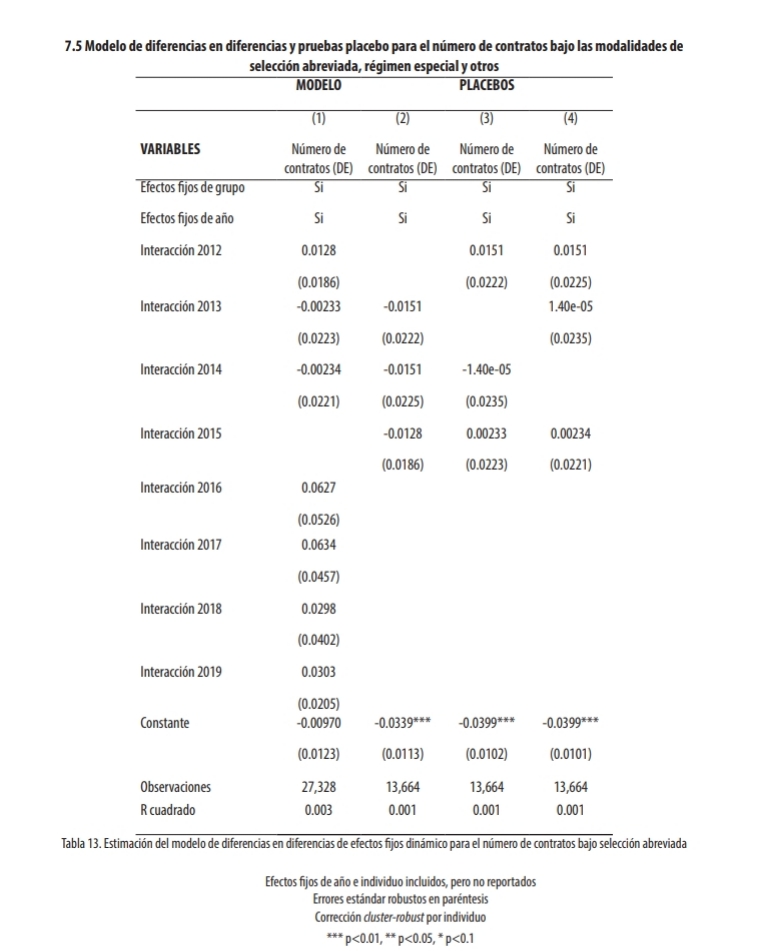

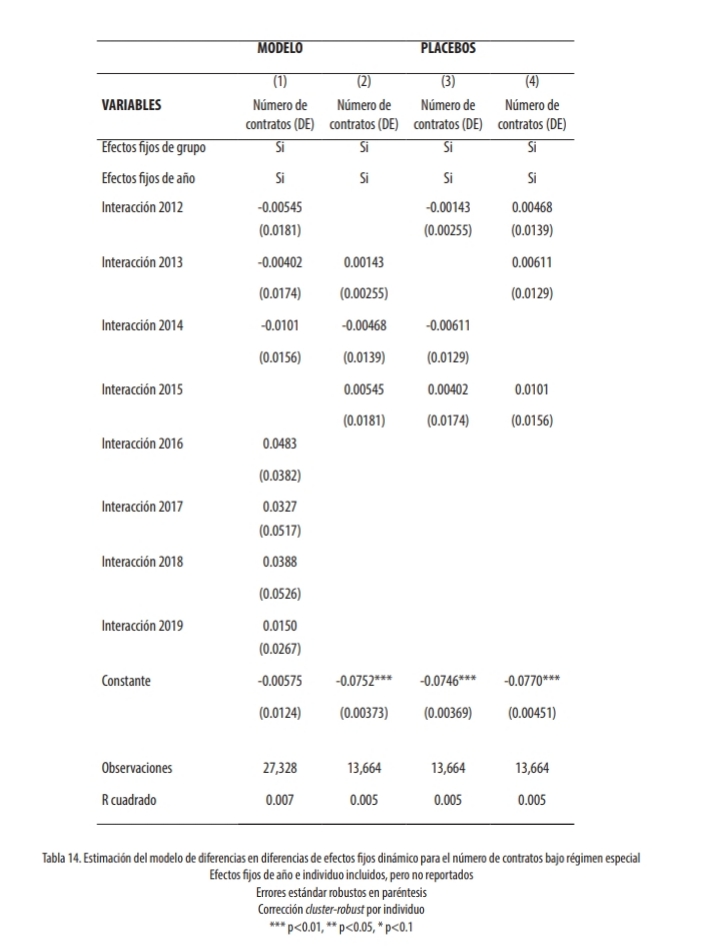

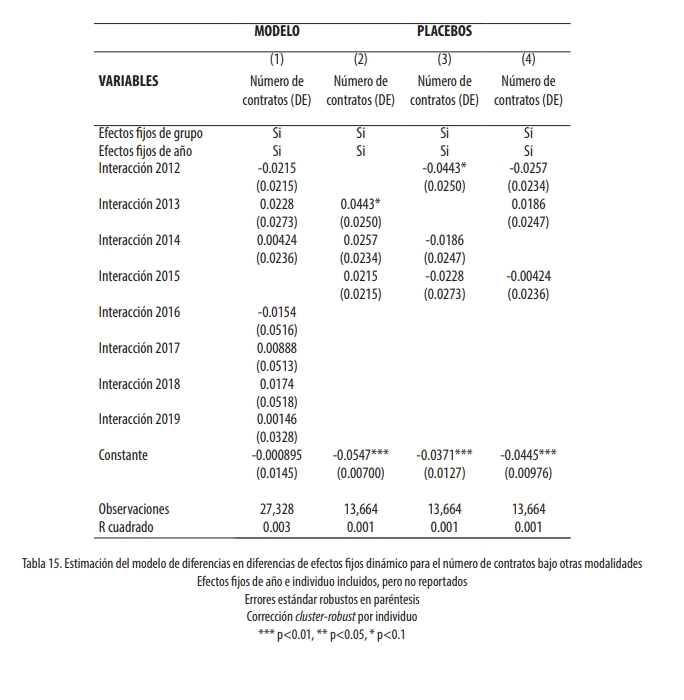

Para realizar un análisis relacionado con las modalidades de contratación, se aplicó el modelo de diferencias en diferencias a cada una de ellas. La gráfica 3 está dividida en cuatro secciones e ilustra el comportamiento del número de contratos para las modalidades de contratación directa, mínima cuantía, licitación pública y concurso de méritos para los grupos de tratamiento y control. Se observa que para contratación directa (gráfica 3.1) y mínima cuantía (gráfica 3.2), cuyos procesos de selección para la celebración de contratos son simples y, en cierta medida, podrían ser manipulables dadas sus pocas restricciones, existe un crecimiento considerable en el número de contratos después de las elecciones, y este incremento es mayor en el grupo de tratados. Por el contrario, las modalidades de licitación pública (gráfica 3.3) y concurso de méritos (gráfica 3.4), cuyos procesos son más estructurados y priorizan la elección idónea del contratista, no muestran crecimientos ni divergencias importantes. Esta situación la confirman los modelos de diferencias en diferencias almacenados en la tabla 6, donde se evidencia un efecto significativo en las modalidades de contratación pública y mínima cuantía para el año 2016, que en la primera parece tener una mayor persistencia en el tiempo; situación contraria a lo observado para licitación pública y concurso de méritos. Las pruebas placebo indican que, con un nivel de significancia del 5%, existen tendencias paralelas para los 4 modelos (Anexo 4). Para el caso de las modalidades restantes -selección abreviada, régimen especial y otros- no se encontraron efectos significativos (Anexo 5 y 6).

El sistema de financiación electoral colombiano funciona bajo un régimen mixto y permite la entrada de fondos públicos y privados a las campañas para su funcionamiento. Sin embargo, en la práctica existen varios problemas que hacen que los recursos de origen privado tengan una mayor participación en el total de los ingresos de las candidaturas, provocando una dependencia importante de estos fondos por parte de los candidatos, y una marcada desigualdad que favorece a aquellos que pueden costear los gastos de sus campañas. Este escenario estaría generando una captación de las elecciones por parte de intereses particulares que buscarían beneficios, por ejemplo, en términos de contratación estatal.

Si bien la contribución de particulares a campañas políticas puede representar un interés o cierta afinidad por un candidato, que se traduce en apoyos monetarios o en especie, en este artículo se expuso evidencia de que los candidatos elegidos estarían favoreciendo a sus contribuyentes luego de ganar los comicios, mediante contratos públicos, y lo hacen en el primer año que ocupan el cargo. Particularmente, este favorecimiento se estaría dando a partir del otorgamiento de contratos bajo modalidades cuyos procesos de selección son simples y pueden manipularse en favor de los financiadores, como es el caso de la contratación directa y mínima cuantía. Lo anterior sugiere que las donaciones no hacen parte de un ejercicio democrático, sino más bien económico, una inversión de corto plazo para aumentar los beneficios de contratar con el estado y ponerse en ventaja frente a otros contratistas. Esta situación claramente socava la percepción ciudadana en las instituciones y desincentiva la participación, algo preocupante en un país como Colombia que tiene una alta tasa de abstencionismo en elecciones.

En este orden de ideas, es necesario que el porcentaje de ingresos públicos dentro de la financiación electoral empiece a tomar cada vez más importancia, no sólo para resolver los temas de transparencia exhibidos en este documento, sino también la inequidad que se puede estar presentando. Para esto, se deben generar incentivos desde el sector público que promuevan el uso de recursos estatales, como la simplificación de los procesos de trámite y obtención de los dineros. Adicionalmente, se debe fortalecer el ejercicio de control y seguimiento de las autoridades electorales sobre las campañas políticas para así contar con información completa del funcionamiento de estas y asignar topes que reflejen los costos reales de las campañas, poniendo el foco en la información que no se registra para hacer de los comicios un evento cada vez más transparente. Por otro lado, es urgente la realización de una reforma que le dé mejores herramientas de control y sanción, desde el punto administrativo y legal, y mayor independencia al CNE.

Para futuras investigaciones, sería pertinente determinar qué papel juegan las personas jurídicas en los temas tratados en este texto, ya que suelen financiar más de una campaña y son las que más reciben contratos como proporción del total de contribuyentes en las elecciones, por lo que pueden estar beneficiándose de formas que se escapan del análisis de este estudio.

Ashworth, S. (2006). Campaign Finance and Voter Welfare with Entrenched Incumbents. American Political Science Review 100 (1), 55–68.

Bagues, M. & Campa, P. (2017). Can Gender Quotas in Candidate Lists Empower Women? Evidence from a Regression Discontinuity Design. Technical Report 12149, C.E.P.R. Discussion Papers.

Besley, T., Montalvo J. G. & Reynal-Querol M. (2011). Do Educated Leaders Matter? The Economic Journal 121 (554), F205–227.

Boas, T. C., Hidalgo F. D. & Richardson N. P. (2014). The Spoils of Victory: Campaign Donations and Government Contracts in Brazil. The Journal of Politics 76 (2), 415–429.

Chattopadhyay, R. & Duflo E. (2004). Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India. Econometrica 72(5), 1409–1443.

CNE (2019). Instructivo Elecciones Territoriales 2019. Recuperado de: https://www.cnecuentasclaras.gov.co/Presentacion_Instructivo_2019.pdf

CNE (s.f.). El Aplicativo Cuentas Claras. Recuperado de: https://www.cnecuentasclaras.gov.co/quienes.php

Coate, S. (2004). Pareto-Improving Campaign Finance Policy. The American Economic Review 94 (3), 628–655.

Colombia Compra Eficiente (2020a). ¿Qué es SECOP I?. Recuperado de: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

Colombia Compra Eficiente (2020b). ¿Qué es SECOP II?. Recuperado de: https://www.colombiacompra.gov.co/node/22829

Colombia Compra Eficiente (2018). Síntesis. Normativa y Jurisprudencia en Contratación. Recuperado de: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/modalidades-de-selecci%C3%B3n-licitaci%C3%B3n-concurso-de-merito-selecci%C3%B3n-abreviada-m%C3%ADnima-cuant%C3%ADa-0

Espinosa, J. R. (2015). Apuntes para una reforma a la financiación electoral en Colombia. Recuperado de: https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/democratic_governance/apuntes-para-una-reforma-a-la-financiacion-electoral-en-colombia.html

Ferreira, F. & Gyourko J. (2014). Does gender matter for political leadership? The case of U.S. mayors. Journal of Public Economics 112, 24–39.

Freier, R. & Thomasius S. (2012). Voters Prefer More Qualified Mayors, but Does It Matter for Public Finances?: Evidence for Germany. Technical Report 1262, DIW Berlin, German Institute for Economic Research.

Grossman, G. M. & Helpman E. (2002). Special Interest Politics (New Ed edition ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Hyytinen, A., Meril ̈ainen J., Saarimaa T., Toivanen O. & Tukiainen J. (2018). Public Employees as Politicians: Evidence from Close Elections. American Political Science Review 112 (1), 68–81.

Matter, U. & Stutzer A. (2015). The Role of Lawyer-Legislators in Shaping the Law: Evidence from Voting on Tort Reforms. The Journal of Law and Economics 58 (2), 357–384.

Meyersson, E. (2014). Islamic rule and the empowerment of the poor and pious. Econometrica 82 (1), 229–269

MOE (2017). Mapas y Factores de Riesgo Electoral. Elecciones de Autoridades Locales Colombia 2015. Recuperado de: https://moe.org.co/publicacion/riesgo-electoral-elecciones-autoridades-locales-en-colombia/

MOE (2016). Irregularidades Electorales en Colombia. Elecciones Locales 2015. Recuperado de: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Libro_MOE_Irregularidades_Electorales_en_Colombia_2015.pdf

Monitor Ciudadano (2019). ¿Qué es el Monitor Ciudadano?. Recuperado de: https://www.monitorciudadano.co/about

Nellis, G. & Siddiqui N. (2018). Secular party rule and religious violence in pakistan. 112 (1), 49–67. Publisher: Cambridge University Press.

OEA (29 de octubre de 2019). Informe Preliminar MVE. Recuperado de: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-020/19

OEA (26 de octubre de 2015). Informe Preliminar MVE. Recuperado de: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-339/15

Pande, R. (2003). Can Mandated Political Representation Increase Policy Influence for Disadvantaged Minorities? Theory and Evidence from India. American Economic Review 93 (4), 1132–1151.

Ruiz, N. (2017). The Power of Money. The Consequences of Electing a Donor Funded Politician. Recuperado de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3123592

Snyder Jr, J. M. (1990). Campaign contributions as investments: The US House of Representatives, 1980-1986. Journal of Political Economy 98 (6), 1195–1227.

Transparencia por Colombia (2019). Elecciones y Contratos. Recuperado de: https://transparenciacolombia.org.co/2019/12/09/informe-elecciones-contratos/

Transparencia por Colombia (2016). Informe de financiación de campañas y rendición de cuentas en elecciones 2015. Recuperado de: https://transparenciacolombia.org.co/2016/07/22/informe-cuentas-claras-2015/

URIEL (2016). Informe URIEL 2015. Recuperado de: https://uriel.mininterior.gov.co/sites/default/files/informe_uriel_2015.pdf

* Fundación Colombia 2050

https://orcid.org/0000-0001-5030-529X